慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)とは

腎臓は腰の上あたりに左右に一つずつある、そらまめ型をした内臓です。代表的な働きとして、体の老廃物(ゴミ)を尿として体外へ捨てる役割がありますが、そのほかにも、

- 体の水分量の調節

- イオンバランスの調整(ナトリウム、カリウムなど)

- 血圧の調節

- 赤血球を作るホルモンの産生

- 骨密度の維持

といった、身体を健康に保つために大切な役割を担っています。

慢性腎臓病(CKD)とは、これらの働きが徐々に弱まっていく状態を指します。その原因は、生活習慣病や腎炎、遺伝性疾患、薬剤による合併症など様々です。

慢性腎臓病(CKD)の診断

どのような原因であっても、表1を用いてCKDの状態であるか否かを診断します。

| ①もしくは②のいずれかが、 3か月を超えて持続する場合をCKDと診断 | |

|---|---|

| ① | ・尿検査の異常(尿蛋白や尿潜血など) ・腎臓の形成異常(CTやエコー検査などの画像検査) ・電解質の異常(血液中のナトリウムやカリウム、カルシウムなど) ・病理組織検査の異常 |

| ② | eGFRが60(mL/分/1.73m2;単位)未満に低下 |

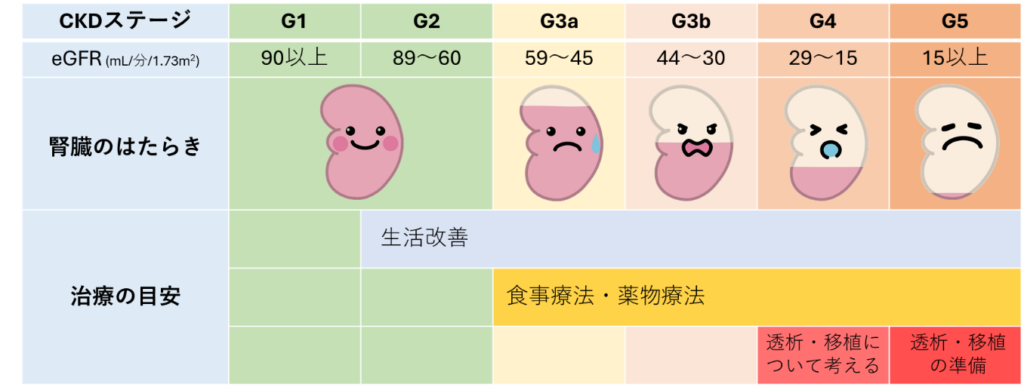

この診断基準②のeGFRは、腎臓の機能を評価するための指標の一つで、腎臓が血液中の老廃物をろ過する速度を示します。eGFRは、クレアチニンという老廃物の血中濃度を基に計算されます。通常、eGFRは高いほど腎機能は良好とされます。しかしながら、この指標は、年齢や筋肉量、体の水分量などの影響で過大評価、過小評価する可能性がありますので、医師とともに数値を確認してください。腎臓のはたらきの大まかなイメージを図1に示しました。

ぜひ、ご自身の健康診断の結果を確認してみてください。その際、「eGFRが60 mL/分/1.73m2を上回っているか」だけではなく、昨年の数値と比較していただくことも重要です。腎臓は日々の生活で僅かずつ消耗しており、1年あたり0.5~1 mL/分/1.73m2程度ずつ低下するとされています。eGFRは体の水分量や筋肉量の影響を受けるため、数値は多少上下しますが、もし前年よりも大幅に数値が低下していた場合、なにか治療が必要なトラブルが起きている可能性もあります。まずは、お近くの病院で再度、血液検査を受け、数値の低下が続いているかご確認ください。その結果、必要な場合には専門医の受診をご検討ください。

腎臓は、早期であれば治療で回復することがありますが、もともとの再生力が弱いために、進行した場合は、もとに戻すことはきわめて難しいとされています。たとえ症状がなくとも、早期発見、早期治療のための行動が重要です。

慢性腎臓病(CKD)になると何が問題になるの?

腎臓は、いくつもの大切な役割を担っている臓器です。

- 体の老廃物(ゴミ)を尿として体外へ捨てる

- 体の水分量の調節

- イオンバランスの調整(ナトリウム、カリウムなど)

- 血圧の調節

- 赤血球を作るホルモンの産生

- 骨密度の維持

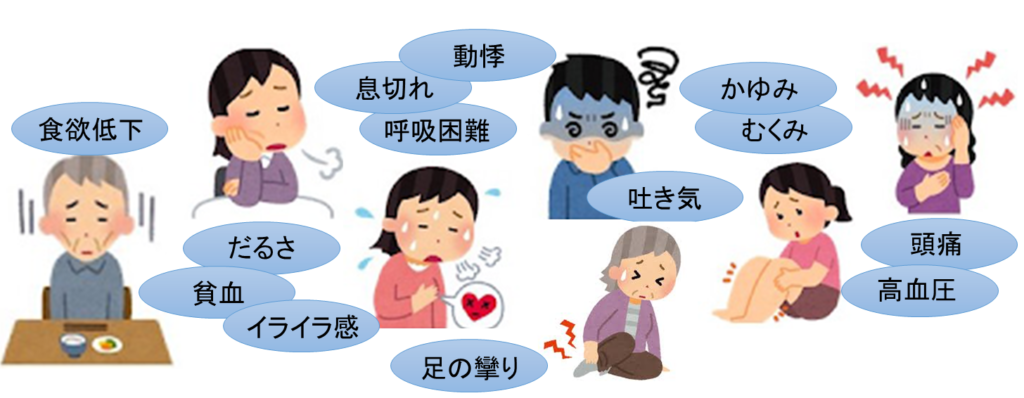

幸い、我が国では、末期腎不全と呼ばれる、腎臓がほとんど働けなくなった状態になっても、透析や移植といった手段で、その機能不足の一部を補う治療が受けられます。しかしながら、透析も万能ではありません。透析を始めてからも適切な治療を続けなければ、貧血や骨粗鬆症、命にかかわる不整脈を起こす可能性があります。

他にも、腎機能の低下は、心筋梗塞や脳卒中などの心血管病のリスクを高める強い危険因子として知られています。

末期腎不全に至る前、至った後も積極的な治療を続けることで、これらの厄介な症状や病気の発症リスクを抑えることができます。

慢性腎不全(CKD)の進行を防ぐための治療

腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、その機能を30%以下とするまでほとんど症状が出ません。そのため、CKDの診断を受けた場合には、症状がないことに安心せず、症状がない状態を維持するという意識が大切です。

最も重要なことは、主治医と相談しながら、腎炎や生活習慣病(高血圧、糖尿病、高尿酸血症、脂質異常症)などのそれぞれの治療を行うことです。そして、CKDに至った原因に関わらず、その発症・進行を抑えるためには共通して、日々の生活に取り入れた方が良いことがあります。

嗜好品について

禁煙、節酒は心血管病の発症予防にも効果が期待できます。一人で禁煙に取り組むことは大変です。そのような時は、禁煙外来への受診もご検討ください。禁煙外来では、カウンセリングや生活指導といった精神面での禁煙サポートや、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療を受けることができます。

最近では、1日2杯以上のコーヒー摂取がCKDの進展抑制効果をもつ可能性が示されていますが、ご自身の腎機能によってはカリウムの摂り過ぎとなる可能性がありますので、必ず担当医と相談したうえで始めてください。他、砂糖や牛乳を入れる場合、血糖やコレステロール、リンの数値が上昇する可能性があります。定期的に血液検査を受け、ご自身の適量範囲を超えていないかご確認ください。また、コーヒーは腎臓を回復させるものではなく、あくまでCKD進行の抑制が期待できる食品の一つですので、過剰摂取は推奨いたしません。

日常生活について

口腔ケアはCKDだけでなく、筋力が低下してしまういわゆるフレイルという状態や、死亡率上昇との関連も示唆されています。

肥満の有無に関わらず、適度な運動は腎機能の低下を抑制する可能性が示唆されています。また、慢性的な便秘はCKDの発症・進展につながる可能性が示唆されていますが、ウォーキングは便秘解消効果も期待ができます。ご自身の心肺機能に負担とならない範囲で主治医と相談し、日々の生活に取り入れてみてください。

食事について

CKDでは、腎臓の機能が低下するにつれて、食べる量を制限した方がよい食品があります。毎回の血液検査の結果や主治医と相談したうえで、制限した方が良い食品がないかを確認し、場合によっては栄養士さんのアドバイスを受けることが大切です。毎日、厳密にと意気込むと、ご家族やご友人との外食が難しくなってしまいますので、2~3日単位で考え、前後のお食事を調整するようにしてください。

すべてのCKDの方々

減塩は、高血圧の改善、むくみや尿たんぱく量を減らす効果が期待できます。理想的には、塩分6グラム以下が目標です。薄味にしているつもりでも、もともと日本人は塩分の摂取量が多く、毎日平均で10グラム程度摂取していると報告されています。

まずは、減塩表記のある調味料への買い替えや、塩分が少ない食品への置き換えなどを考えみてください。たとえば、6枚切りの食パン1枚には0.8グラム、茹でうどん(つゆなし)200gには0.7グラムの塩分が含まれています。塩を使わずに茹でたパスタ(ソースなし)、茹でたそば(つゆなし)、お米であればほぼゼログラムになります。

カリウム制限が必要ないと言われているCKDの方々

人の体は約60%が水分で、その体液はpH7.4程度。中性に近い弱アルカリ性に保たれています。栄養素の代謝に伴い、常に酸が作られるため、体内は徐々に酸性に傾いていきます。腎臓は、その酸とアルカリの調整をしています。体の中にはさまざまな酵素があり、それぞれに働きやすい酸とアルカリのバランスがありますが、腎臓の働きが弱ると、体が酸性に傾いてバランスが崩れてしまうため、健康を維持できなくなってしまうのです。

酸の産生を減らし、CKDの進行抑制効果が期待できる食品として、アルカリ性食品があります。おもに、野菜や果物がアルカリ性食品に含まれます。

またこれらの野菜や果物には、体内の余分な塩分(ナトリウム)を尿として体の外に排泄してくれる効果があり、血圧を下げてくれる効果が期待できます。

カリウム制限が必要と言われているCKDの方々

カリウムは余分な塩分(ナトリウム)を体の外へ排泄してくれるため、血圧を下げる効果が期待できます。そのため、これまで積極的に摂取するように言われてきた方もいらっしゃるかと思います。しかし、腎臓の働きが弱くなってしまうと、腎臓から尿へのカリウム排泄量が減少するために、簡単に高カリウム血症(血液中のカリウム濃度が5.5mEq/L以上)をきたすようになります。高カリウム血症の恐ろしいところは、不整脈を起こし、命を落としてしまう場合もあることです。カリウム自体は神経細胞や筋細胞の機能に欠かせない存在で、低カリウム血症(血液中のカリウム濃度が3.5mEq/L以下)もまた、痙攣や不整脈の原因になってしまいます。適正な値を維持できるように、食事で摂取されるカリウム量を調整することが大切なのです。

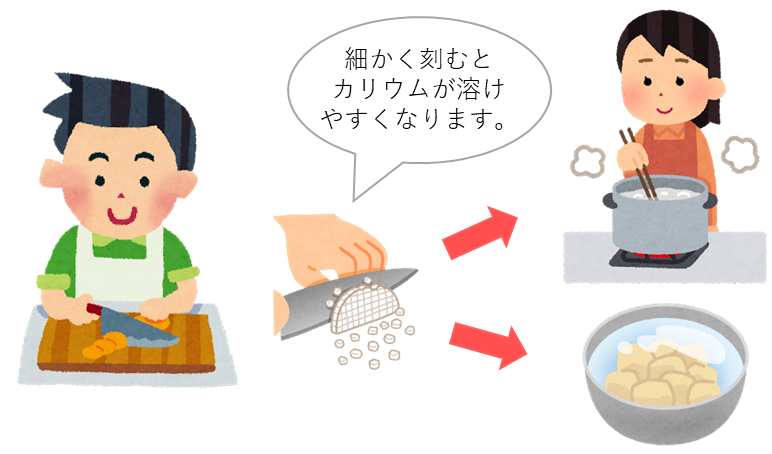

実際にカリウムを制限するためには、カリウムが豊富に含まれている食べもの(無調理の生野菜や果物)を避ける必要があります。カリウムは水に溶ける性質があるので、野菜の調理はその性質を利用しましょう。野菜は細かく切った後、水にさらすか茹でこぼしてから調理します。水さらしは30分以上が理想的です。茹でる場合、火が通っていればよいということではなく、「茹でこぼす」作業が必要になります。野菜を茹でた茹で汁にカリウムが溶け込んでいるので、茹で汁をそのまま料理に使ってしまうと、カリウムを減らすことができません。茹で汁は一旦捨ててから調理を続けてください。葉野菜は5分以上、根菜類は15分以上茹でることで約30%のカリウムを減らせるとされます。カリウムを全て除去できるわけではありませんので、毎回の採血結果を確認して主治医と相談し、摂りすぎに注意してください。

タンパク質制限が必要と言われたCKDの方々

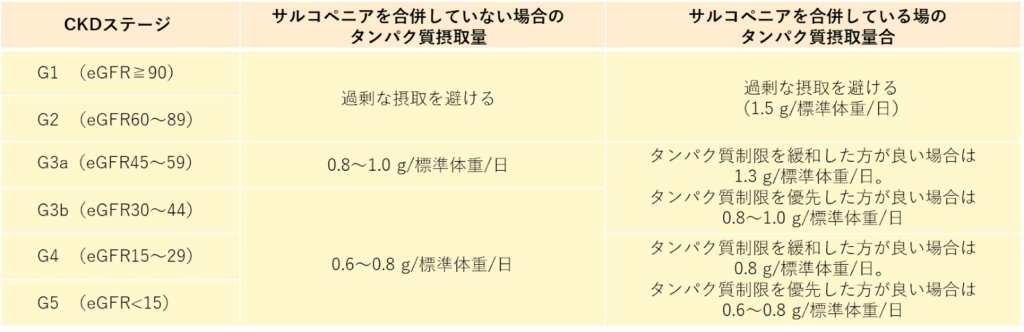

タンパク質は私たちの身体を健康に保つために必要な栄養素です。しかしながら、腎臓は、タンパク質がエネルギーとして使われた後に発生する老廃物を排泄する働きをしているため、摂りすぎると腎臓の負担になります。そのため、ご自身の腎機能と標準体重(BMI 22の体重)から、毎日に食べてよいタンパク質の目安を知ることが大切です。

ただし、サルコペニアと呼ばれる筋力が落ちている状態の方は、タンパク質制限を行わない方が良いこともあります。まずは、ご自身の筋力が落ちていないかを確認してみてください。サルコペニアの可能性がある方は、主治医と相談し、タンパク質制限を行った方が良い状況かどうかを確認してから取り組んでください。

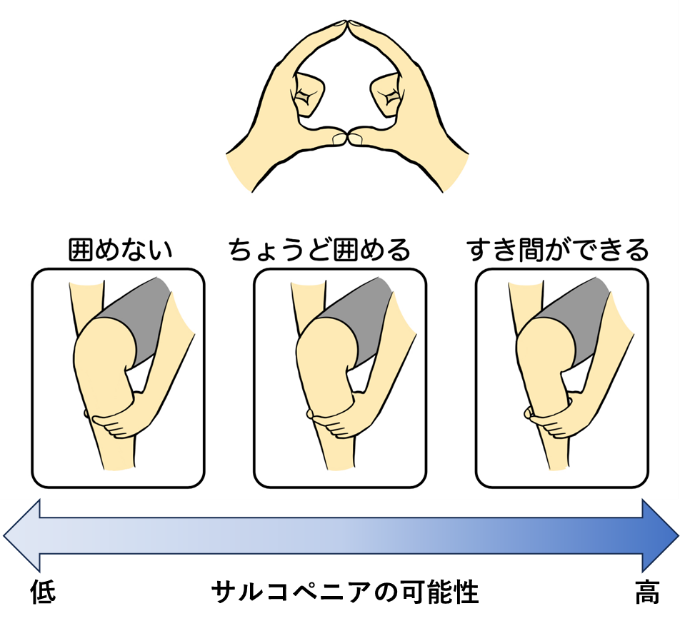

簡単な筋力の確認方法

下腿周囲径の確認

メジャーなどで、ふくらはぎの一番太い周囲径を測定します。男性で34cm未満、女性で33cm未満の方は、サルコペニアの可能性があります。メジャーがお手元にない場合は、両手の親指と人差し指で輪っかを作り、その輪っかの大きさがふくらはぎよりも太ければサルコペニアの可能性は低いとされています。

握力の確認

握力は男性28kg未満、女性18kg未満の場合、サルコペニアの可能性があります。

5回立ち上がりテストの確認

5回立ち上がりテストは、連続で5回、立ったり座ったりする動作の所要時間を測定します。

- ストップウォッチと椅子(転がらないもの)を準備します。

- 腕を胸の前で組み、できるだけ速く、椅子から立ち上がります。(このとき、椅子が動かないように注意してください。)

- 立ち上がるときは膝を完全に伸ばし、座るときはおしりを座面につけてください。

- これを5回連続で繰り返し、椅子にすわった姿勢から、5回目に立った状態が完成したところまでの時間を測ります。

- 12秒以上かかった場合は、サルコペニアの可能性があります。

標準体重の確認

次に、ご自身の標準体重(BMI 22の体重)を計算しましょう。

計算式:身長(メートル)×身長(メートル)×22=標準体重(キログラム)

例)150 cmの方の場合

まずは150 cmを1.50 mにします。

計算式:1.50×1.50×22=49.5㎏

49.5キログラムが150センチメートルの方の標準体重になります。

標準体重(BMI 22の体重)にそれぞれのCKDのステージごとのタンパク質摂取量を掛け算して計算します。

例)CKDステージG3a のサルコペニアの可能性がない150 cmの身長の方

計算式:1.0(g/標準体重/日)×49.5 kg(標準体重)=49.5 g/日

1日タンパク質の49.5 g程度の摂取量が目安となります。

CKDが進行してステージG5になった場合は、

計算式:0.6(g/標準体重/日)×49.5 kg(標準体重)=29.7 g/日

1日タンパク質29.7 g程度の摂取量が目安となります。

タンパク質制限には幅が設けられておりますが、血液検査の結果やご自身の全身状態で総合的に判断します。

ほか、タンパク質制限に取り組む場合は、カロリー不足に注意しなければなりません。これは、摂取カロリーが少ないと筋力が低下してしまう恐れがあるためです。一般に、標準体重あたりのカロリー摂取量は、25キロカロリー以上が望ましいとされ、最大35キロカロリーとする場合もあります。

例)身長150 cmの場合

標準体重49.5 kg × 25 kcal/標準体重/日 = 1238 kcal/日

タンパク質制限でおかずを増やしにくくなるため、カロリー不足とならないよう、栄養指導では、揚げ物を増やすことなどをオススメすることもあります。主治医や栄養士と相談し、それぞれの目標のタンパク摂取量やカロリー摂取量を目指してください。

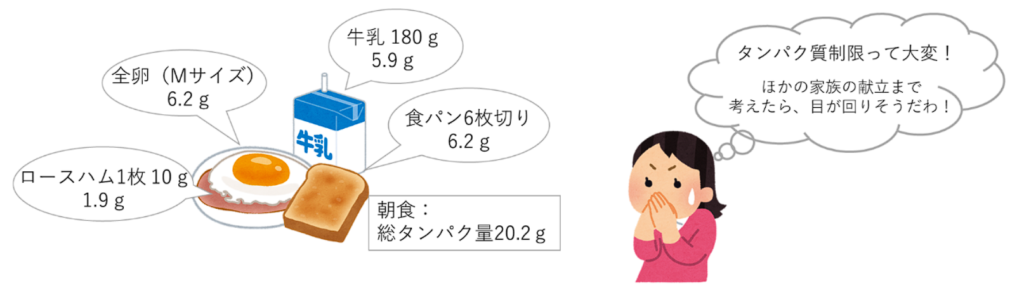

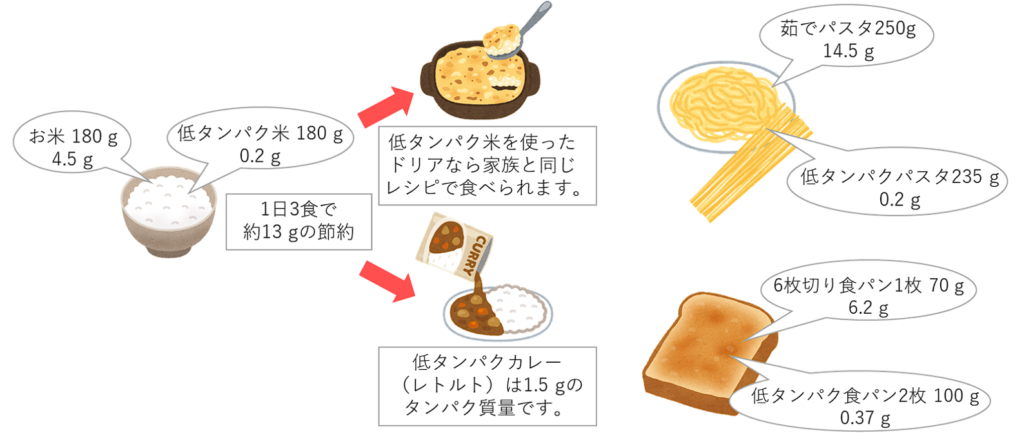

タンパク質制限の工夫

タンパク質制限の目標値を目指して、実際に献立を考えてみると、いかにタンパク質を多く取っているかに気が付かれるかと思います。

悩まれた場合には、低タンパク食品の購入や、低タンパク食の宅配サービスを利用することもオススメです。特に低タンパク加工された主食製品であれば、おかずを考える手間が少し省けます。

当科のアプローチ

再生医療の発達・発展が待たれますが、現時点では多くの方にとって、CKDとは長い付き合いになります。一病息災となれるよう、それぞれが取り組みやすい方法を見つけていくための、お手伝いをしてまいります。