多発性嚢胞腎外来

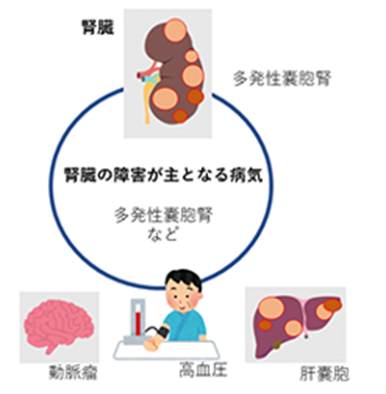

多発性嚢胞腎とは、腎臓に嚢胞(水がたまった袋状の構造物)がたくさんできて、腎臓の働きが徐々に低下していく、遺伝性の病気です。また、嚢胞以外にも、高血圧や脳動脈瘤(クモ膜下出血)が一般の方より高い頻度で起こるため、全身的な内科ケアが必要です。現在、多発性嚢胞腎に対する根本的な治療法はありませんが、一部の患者さんには、腎嚢胞の増大や腎機能の低下を抑えるトルバプタンという治療薬を使用することができます。その他に、腎嚢胞の増大には生活習慣の関与も示されており、適切な生活習慣を考えることも重要です。当科では、腎嚢胞に対する専門的な治療(トルバプタンなど)と同時に、包括的な内科診療や生活習慣指導を提供することで、少しでも病気の進行を遅らせ、生活の質(QOL)を高める助けとなるように診療を行っております。

多発性嚢胞腎とは?

多発性嚢胞腎は最も頻度の高い遺伝性の腎臓の病気です。腎臓の中には、体内の余分な水分や老廃物を取り除くために尿細管とよばれる細い管がたくさんあります。多発性嚢胞腎では、その尿細管の太さを調節する遺伝子に異常があり、尿細管の太さを調節することができなくなり、膨らんで袋状の構造物(嚢胞)が形成されます。初期には無症状ですが、年齢を重ねるとともに嚢胞が増えて大きくなり、しだいに腎臓の機能が低下し、60~70歳までに約半数の方が透析や腎臓の移植が必要な状態(末期腎不全)に至ると言われています。また、嚢胞に感染や出血が起こったり、肝臓に嚢胞ができてお腹がはったりすることがあります。嚢胞以外にも、高血圧、心臓の弁の異常、脳動脈瘤等の合併症がみられ、多発性嚢胞腎では腎臓だけでなく全人的なケアが必要です。

多発性嚢胞腎に対する治療

現在、多発性嚢胞腎に対する根本的な治療はありません。そのため、嚢胞の増大や、腎機能の低下を、なるべく遅らせることが大切です。2014年より嚢胞の増大を抑制するために、腎容積750ml以上で年間増大速度5%以上の方を対象に、トルバプタンという治療薬が使用できるようになりました。トルバプタンは、嚢胞が増大する原因の1つであるバソプレシン(本来は抗利尿ホルモンとして作用する物質)の働きを抑制することで、嚢胞が増大することを防ぎ、腎機能が低下すること遅らせる効果があります。トルバプタンを使用することで、バソプレシンの利尿作用が抑えられ、1日3-5リットル以上の尿がつくられ、それを補うために多量の飲水が必要となることから、生活の質を保ちながら服薬を継続するための工夫も重要なポイントです。また、嚢胞の増大には、生活習慣も関わっています。飲水の励行、食塩摂取の制限、肥満予防、カロリー制限などの生活習慣指導を受けることで、嚢胞の増大を遅らせることが期待されます。

合併症の対策

多発性嚢胞腎では高血圧の合併が多く(50-80%)、一般の方より若い年齢で発症する傾向にあります。高血圧を十分に管理できないと、腎臓の機能をより早期に低下させることになります。また、脳動脈瘤を合併する場合もあり(10%)、もともと日本人の脳動脈瘤は破裂しやすく、特に多発性嚢胞腎の方では瘤が小さくても破裂しやすいといわれており、早期の発見とフォローが重要です。腎嚢胞には、しばしば細菌の感染がおこりますが、治療が遅れると多くの嚢胞に感染が広がる可能性もあり、早期に発見・治療することが重要です。治療は、抗菌薬を用いた治療の他に、嚢胞ドレナージ術(管を挿入して、直接、嚢胞内にたまった細菌を体外に出します)、外科的切除術があげられます。当科では、合併症に対する早期の発見と治療を心がけています。