シャント外来・PTA(VAIVT)

シャントとは

腎臓が非常に悪くなると、余分な水分や老廃物を体の外に捨てることができなくなるため、腎臓の代わりになる治療を導入する必要があり、この治療のことを腎代替療法と呼びます。

腎代替療法には血液透析、腹膜透析、腎移植の3種類があり、このうちシャントに関連する治療法は血液透析です。

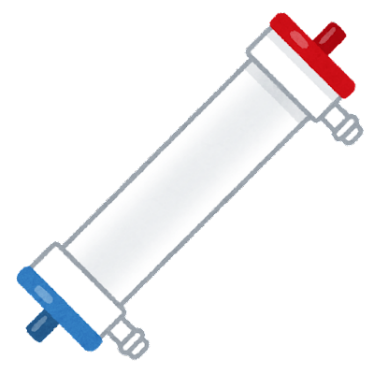

血液透析では、血管から血液を取り出してダイアライザー/ヘモダイアフィルターというフィルター内を通して血液の老廃物を濾過し、余分な水分を抜いて体に戻します。体から取り出す血液の量は日本では毎分200~250ml前後のことが多いです。つまり10分以内に2Lペットボトルの量の血液が取り出される計算になります。

これを多くの場合1回あたり4~5時間、週に3回行います。

そのため血液透析を受けるためには①血液がたくさん流れている、②外から刺しやすい、という2つの条件を備えた血管を準備する必要があります。

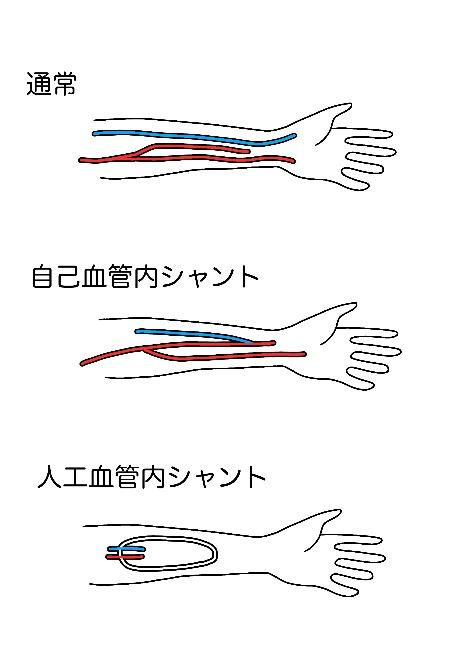

人の体には、大きく分けて動脈と静脈という2種類の血管があります。

動脈は血液がたくさん流れていますが比較的深く刺し辛い(①〇・②×)です。

一方で静脈という血管は腕の表面に多くあるので刺しやすいですが流れる血液の量が少ない(①×・②〇)という特徴があります。

| 血液の量 | 刺しやすさ | |

|---|---|---|

| 静脈 | × | 〇 |

| 動脈 | 〇 | △ |

| シャント | 〇 | 〇 |

そのためこの刺しやすい静脈を、血液の多く流れる動脈に繋ぐことで、太く血液の多く流れる血管に育てて透析に備えます。この動脈につないだ静脈を一般に「シャント血管」と呼び、ほとんどの場合では腕で作成します。

シャントを作ると心臓に戻る血液の量が増えるため心臓への負荷が増えてしまうので、心臓の機能が弱っている方や既に水が溜まっている方ではシャントを作ると心不全になる場合があります。その可能性を減らすために手術の前には予め心臓超音波検査で心臓の機能をチェックし、水が溜まっている方へは尿の量を増やす薬を使ったり、首や足の付け根から透析用のカテーテル(細い管)を入れてシャントを作る前に透析を開始することもあります。

シャントの種類

(1)自己血管

まずは自分の血管でシャントを作成できないか考えます。

手首付近で作れるか考え、血管が細いなど難しそうであれば、手首と肘の間や、肘周辺などでの作成を検討します。

左右どちらの腕にするかですが、まずは利き腕と反対側を第一候補にします。しかし血管の状況で難しそうな場合は利き腕に作成する場合もあります。

(2)人工血管

自分の血管が細かったり荒れたりしてシャント作成に適していない場合は、人工血管を入れることがあります。

肘付近の動脈につないで肘と手首の間で大きなループを描くように入れて二の腕の静脈に繋いだり、自己血管の一部だけが細い場合にはそこだけ人工血管にしたりなどのバリエーションがあります。

シャントに限らず人工物は感染に弱いため、人工血管も自己血管に比べると感染リスクが高い点がデメリットです。

※以下の2つはシャントではありませんが、シャントと同じく血液透析の経路になるので記載します。

(3)動脈表在化

血液がたくさん流れているけれども深くて刺し辛い動脈ですが、肘前後の動脈を手術で筋肉より上に持ち上げる(=表在化する)ことで、刺しやすくなります。

心臓に負担がかからないので心臓が弱っている方に適しています。一方で圧が高い血管であるため止血を慎重にする必要があり、もし長期間近いところを刺しているとそこが瘤になる場合もあります。また浄化した血液を返すために刺す血管は基本的に静脈であるため、週3回安定して刺せる静脈が無いと、血液を取り出せるけれども体に戻せないということになってしまいます。

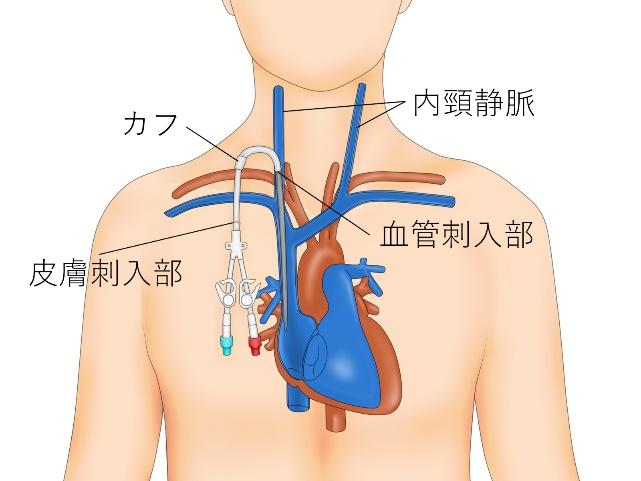

(4)透析用カフ型カテーテル(長期留置カテーテル)

主に首あるいは足の付け根からカテーテルと呼ばれる透析用の細い管を血管の中に入れ、そこから透析を行います。

血管内に入っていないカテーテルの大部分は皮膚の下に作るトンネル内(皮下トンネル)を通します。カテーテルの途中にカフと呼ばれるものが付いており、これが皮下トンネル内で周りの組織とくっつくことで、カテーテルが抜けたり体の外から細菌などが入ってくるのを防いでくれます。

心臓に負荷がかからない点、透析毎に刺す必要が無いので痛くない点が大きなメリットですが、一方で人工物のため感染に弱い点、途中で詰まってしまう(特に血液を取り出し辛くなる)可能性がある点などがデメリットです。

(3)の動脈表在化と組み合わせて、動脈から血液を取り出してカテーテルから返すという形にすることで、血液を返す場所がない動脈表在化の弱点と、血液を取り出し辛くなることがあるカテーテルの弱点を補い合う場合もあります。

シャント外来

シャントを作ると、本来はたくさんの血液が流れない静脈に血液を多く流して圧が高くなるので、体の反応でシャントが細くなる場合があります。これをシャント狭窄と呼びます。

自己血管では、動脈とのつなぎ目の近くや、血管が分岐・合流する場所、鎖骨のそばなどで狭窄が起きやすいです。一方で人工血管では静脈とのつなぎ目の周囲が狭くなりやすく、人工血管内もこびりついた血栓や組織のために狭くなることがあります。

シャント狭窄が進行すると、十分に血液を取り出せなくない、血液を返す時に圧が高くなりすぎる、針を抜いた後に血が止まらない、等の透析関連のトラブルが起きてしまいますし、最悪の場合にはシャントが詰まって使えなくなってしまいます。

そのため普段からシャントの状態に変化が無いか気を配ることが大切です。透析クリニックでもチェックはしてくれますが、自分でもシャントの音を聞いて弱くなってないか、透析の時に機械のアラームが頻繁に鳴らないか、などを日々チェックすることも重要です。

透析でトラブルが起きやすい方は、超音波装置を使ってシャントの機能・形を精密にチェックすることも役に立ちます。

慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科では火曜日・水曜日のいずれも午後に、超音波装置を使ったシャント外来を開いています。

そこで機能評価(どのくらいシャントに血液が流れているか、シャントの流れ道の抵抗が高くなっているか)、形態評価(どういう風に血管が走っているか、狭いところが無いか)を行い、その結果を総合することで血管の中からシャントを医療用の風船(バルーンカテーテル)で拡げるPTA(VAIVT)という治療を行う必要があるかどうかなどを判断します。

PTAは比較的身体への負担が少なく、今あるシャントを長持ちさせる有用な治療法ですが、どのような治療でも全く負担がゼロというものは無いため、本当に必要と思われる場合にのみ治療を行うよう毎回外来で吟味するよう心がけています。

またPTAでは対応できず手術が必要なシャントトラブルや、レントゲンでの透視を使ったPTAが必要な場合には、それぞれ血管外科や放射線科といった専門の診療科と連携を取って対応しています。