医学の発展により世界的に平均寿命は延びており、特に本邦では世界トップクラスの長寿国となっております。年齢が100歳を超える超高齢者の人口は右肩上がりに増え続けており、『人生百年時代』というワードを耳にすることが多くなりました。しかしながら、平均寿命と健康寿命の格差は依然として解消されておらず、国民が健やかで心豊かに生活するために抗加齢研究分野の発展は喫緊のものと言えます。

近年は『老化は病』という概念も提唱され、老化は予防だけでなく、治療にも取り組むことが求められつつあります。老化は慢性腎臓病、高血圧、肥満、2型糖尿病などの生活習慣病と密接に関わっており、当科に求められる役割は大きいと考えております。腎疾患、内分泌疾患、代謝疾患の診療は劇的な進歩がある一方で、現在もなおアンメット・メディカル・ニーズは数多く存在している状況です。このような背景から当科ではこれまで抗加齢研究に注力して参りました。腎臓分野ではDNA損傷をターゲットとした治療法開発(Cell Rep 2019, Sci Rep 2020, iScience 2022, Cell Rep 2023)、高血圧などの生活習慣病を予防・治療できるようなワクチン開発(Hypertens Res 2012, Mol Immunol 2018, Diabetes 2021, Sci Rep 2022)、腎臓リハビリテーション分野の臨床的エビデンスの構築(J Cachexia Sarcopenia Muscle 2021, Kidney Int Rep 2022)などに取り組んでおります。内分泌・代謝分野では概日リズムと内分泌・代謝の調節の関係性の研究(Molecular aspects of medicine 2021)、ミネラルコルチコイド受容体の役割の理解(Journal of the American Heart Association 2018, Kidney International Supplements 2022)、腸管・腸内細菌へのアプローチを介した糖尿病治療法の開発(Metabolism 2017, J Diabetes Complications 2017)などに取り組んでおります。

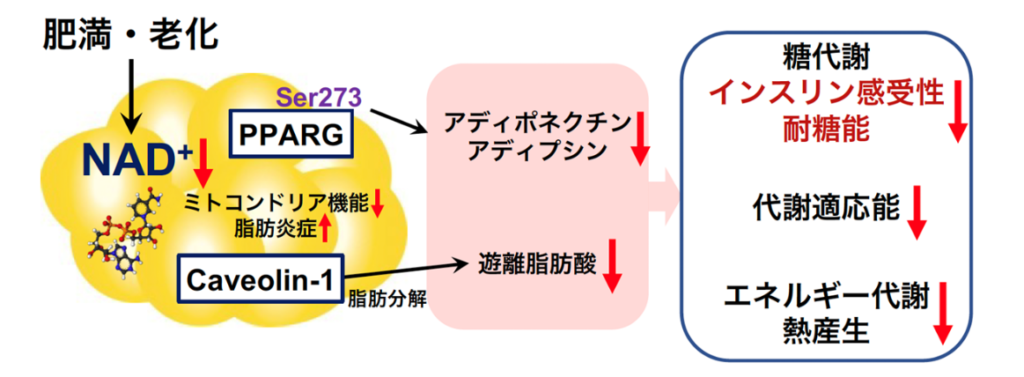

また、当科では、近年爆発的な勢いで研究が発展し、世界的にも注目を集める栄養応答シグナル分子の一つであるNAD+(nicotinamide adenine dinucleotide)に着目した研究を進めております。これまで老化や肥満に伴い主要代謝臓器のNAD量が低下することや、臓器異的な遺伝子改変マウスモデルでNAD+合成障害が、糖エネルギー代謝・内分泌異常症を惹起することを発見してきました。また、新規抗老化薬として期待されるNAD+中間代謝産物nicotinamide mononucleotide (NMN)の投与によって、老化や肥満に伴う代謝・内分泌異常症が改善することが明らかとなり、生活習慣病の新規治療標的としての可能性が示唆されております(Cell Metab. 2011, Cell Rep 2016, Cell Metab 2016, PNAS. 2019, Endocrinology 2021)。そして、現在当科では、NAD+合成系の律速酵素であるNAMPT(nicotinamide phosphoribosyltransferase)や細胞分画特異的なNAD+代謝に着目した研究を進めております。

当科は腎臓、内分泌、代謝が一体となっている診療科であることを強みとして、今後も多角的な視点から抗加齢研究を推進して参ります。これから私たちと仲間になる先生と一緒に『国民が健やかで心豊かに生活できる人生百年時代』を作り上げていくことを心より願っております。